У нас в районе немало населенных пунктов, наименования которых говорят сами за себя. Одним из них является деревня Вяжище.

Название деревни произошло от того, что на самом деле здесь «вязали» — готовили плоты из леса для сплава по Припяти. Трудно сказать, когда появилась деревня. Этот вопрос пока остается открытым, в старинных документах она не упоминается.

Но это совсем не значит, что на этих землях в древности никто не жил. Рядом с деревней находятся два места, которые не могли не привлечь еще первобытных людей. Это гора Макеевка, которая расположена с левой стороны от дороги по направлению к деревне, над рекой Словечна, а также гора Щеголь или, как говорят местные жители, Щагловая гора — за Вяжищем, там, где Словечна впадает в Припять. Побывав здесь 20 лет назад, на одной из надпойменных террас обнаружил стоянку первобытных людей, где были найдены наконечники кремневых стрел и керамика, которая, несомненно, относится к глубокой древности.

Из средневековой истории Вяжищ следует упомянуть урочище Московский Брод через реку Словечна. Из самого названия урочища следует, что в этой местности со стороны Тешкова когда-то переправлялась русская армия. Скорее всего, это было в XVII веке. На мой взгляд, к этому времени и следует отнести первое упоминание Вяжищ, а точную дату еще предстоит установить. Судя по карте Минской губернии 1846 года, дорога на Тешков из Дерновичей проходила через саму деревню Вяжище, а не так, как она проложена в настоящее время. Тогда она называлась «Военно-коммуникационная дорога из Бобруйска через Мозырь и Чернобыль в Киев».

Согласно документам, в 1864 году Вяжище входило в состав имения Наровля, которым владел помещик Даниэль Горватт. Лес и луга после отмены крепостного права пан не спешил продавать. Они не требовали, кроме их охраны, никаких финансовых вложений, а вот отдача от продажи леса и сена была значительной.

На горе Щеголь у Горваттов был сеноприемный пункт. Понятно, что сам пан сено никогда не косил, а делали это мужики окрестных сел за какую-то часть накошенного сена. Они выкашивали луг, ставили стога. При помещиках существовал такой порядок сенокошения: косцы панские стога устанавливали на горке, чтобы они выглядели большими и красивыми, а свои они ставили в низине. Приезжал пан с управляющим, считали стога и ими же рассчитывались. Понятно, что пан выбирал для себя стога на горке, ну и мужики не оставались в накладе, потому что сена в стогах, что стояли в низине, было куда больше.

Потом помещик свое сено свозил на гору Щеголь. По воспоминаниям старожилов там его тюковали. Делали это и на левой стороне Припяти, в Михнове, но там сено тюковалось с помощью паровой машины, которая приводила в действие железную «бабу». «Баба» поднималась и опускалась на сено, оно спрессовывалось, а два мужика подвигали его дальше и вязали тюки. На Щеголе же тюковали сено на конном приводе. Также с помощью этого привода выполняли и другие работы: молотили, веяли и т.д. Тюки ожидали зимы, когда открывался санный путь по Припяти, по которому сено везли на Украину для продажи.

Еще одним промыслом для жителей деревни был сплав леса. Рядом с Вяжищем, на горе Макеевка, древесину складировали для дальнейшего его сплава по реке Словечна. Возле горы Щеголь был формировочный пункт, где уже вязали плоты и сплавляли их дальше вниз по Припяти. Работы жителям деревни было «хоть отбавляй».

Выросла в это время и численность населения, которая на 1909 год составляла больше трехсот человек.

Недалеко от горы Щеголь, от формировочного пункта и места, где Словечна впадает в Припять, находилась пристань. Отсюда жители Вяжищ и соседнего Тешкова могли сначала на пароходах, а потом и на ракетах свободно попасть в Мозырь и Чернобыль. В последние десятилетия ее существования, до катастрофы на ЧАЭС, эту пристань называли Пушкино. Название это народное, потому что рядом с пристанью была будка бакенщика, который был похож на поэта. Вот и стали говорить, что пойду «до Пушкина», а потом и пристань стали так называть.

Население в Вяжище было православным, и в церковь жители деревни ходили в Тешков. Поэтому у этих населенных пунктов общими были и престольные праздники — Пречистая и Крещение. По воспоминаниям старожилов, праздники проходили весело. Бессменным гармонистом в Вяжище был Александр Реутский.

До присоединения Вяжищ к совхозу «Дерновичи», дети деревни ходили в школу в Тешков. Вот как вспоминал эти времена один из старожилов Вяжищ:

«В школу ходили пешком семь километров. Зимою через лед, осенью — бродом, пока не замерзнет Словечна. Пока еще льда нет, кладки сделают: пособираются хлопцы и родители, и сделаем, а весной лодкой в школу ездим. Зимой, бывало, снега столько, во — по пояс. То впереди старшие хлопцы идут, а малые следом за ними. И никто никого не побьет и не ругает. Осенью мама еды какой в торбу даст, а то и так: кукурузы наломаем, нажарим по дороге, да груш-дичек, да яблок в тешковском саду наберем. Гоняли, конечно, нас. Могли кочан капусты в саду прихватить и съесть, морковки нарвать. Никто и не мыл, оботрешь обо что — и все. И, что поразительно, никто никогда не болел. Знали, где какие груши-дички от Тешкова до Вяжищ росли, были и очень вкусные, их собирали. И ходили каждый день в школу и учились добре!»

Наиболее распространенными в деревне были фамилии: Игнатенко, Драко, Лакудас, Логовский, Колесник, Крымченко, Степанец, Юрас, Филоменко и другие.

С приходом советской власти в населенном пункте появился колхоз под названием «Вольная праца».

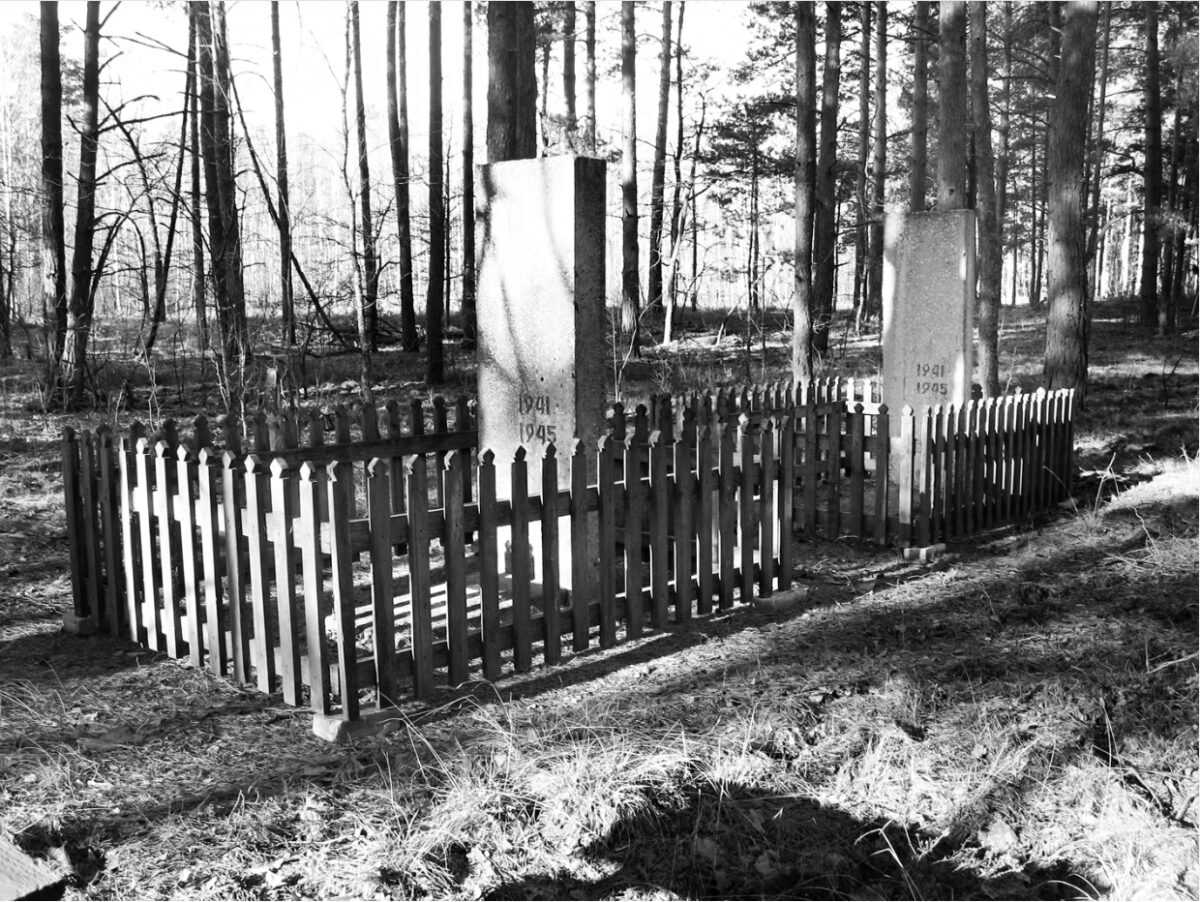

Война тоже не обошла стороной деревню. Более того, возле Вяжищ во время войны проходил самый тяжелый бой, который был на территории Наровлянского района. Случилось это 19 мая 1943 года, когда соединение легендарного Сидора Ковпака вырывалось из «мокрого мешка», устроенного фашистами. Выбор места был не случаен. Река Словечна не давала немцам вовремя прислать подкрепление из Тешкова. Поэтому правый фланг для партизан оставался относительно безопасным. Бой был очень упорный, но партизаны сумели разгромить фашистов, прорвать их оборону и вырваться из окружения. Как напоминание об этих событиях возле Вяжищ находится несколько могил народных мстителей, погибших в этом сражении. От обстрелов в деревне сгорело несколько построек. В 1945 году в Вяжищах осталось 99 дворов.

В 1950 году колхоз «Вольная праца» включили в состав колхоза имени Ленина. В Вяжище осталась бригада № 5, бригадиром которой был Николай Лакудас. В 1955 году было проведено разукрупнение колхоза имени Ленина. Из-за того, что река Словечна затрудняла связь с центром колхоза, то деревни на правом берегу реки были выведены из его состава, стали самостоятельными, а затем были включены в совхоз «Дерновичи».

После катастрофы на ЧАЭС деревню выселили в Светлогорский район.

Василий ЧАЙКА, фото автора