На первый взгляд кажется непонятным, зачем на столбы вешать таблички с черепом и писать «Не влезай, убьет!» По-моему и так, тому, кто в здравом уме, ясно, что лезть туда нельзя, да и как забраться на этот столб? Но, изучая архивные документы, я наткнулся на интересное дело и нашел ответ на этот вопрос. Оказывается, лазили. Но, как говорится, обо всем по порядку.

Сначала немного об истории проволоки, именно она была целью злоумышленников. Впервые в исторических документах слово проволока упоминается еще до нашей эры, во времена пророка Мойсея в Египте. Использовали ее как украшение для волос. Делали ее путем скручивания нескольких полосок металла, а потом прокатывали между двумя твердыми поверхностями, чтоб не было острых углов. Древние персы научились ее волочить, протягивая через уменьшающиеся отверстия в так называемых фильерах. В Европу навыки делать проволоку пришли в раннем средневековье, а в XVII-м веке англичане придумали станок, чтобы волочить проволоку. Делали ее тогда в незначительных количествах и в основном из цветных металлов. Промышленный масштаб для ее изготовления потребовался, когда был изобретен телефон и телеграф. Вместе с этими изобретениями проволока появилась и на территории Наровлянского района. Было это, когда функционировала железная дорога от Наровли до Красновки, а затем линия связи шла вдоль Припяти, чтобы поддерживать ее между пристанями. Тогда-то в полной мере наши предки с ней и познакомились, было это в начале XX-го века. Они быстро сообразили насколько это хороший материал для того, чтобы применить его в хозяйстве.

Первые линии для телеграфа и телефона были из железной проволоки, а потом стали использовать медную, потому, что электропроводимость меди куда лучше, чем у железа, да и натягивать медную проволоку между столбами легче, чем железную. Линия, где использовалась медная проволока, имела еще одно преимущество — не так провисала. Это потом уже после войны для того, чтобы натянуть провода на линии, использовали технику, а в то время, до революции, ее просто не было. Когда началась Гражданская война и наступило время разрухи в хозяйстве, пострадали не только панские имения, но и телефонные телеграфные линии, которые подвергались набегам местных жителей, снимавших провода. Власти стали с этим явлением бороться.

Об одной такой попытке борьбы с кражей проволоки, рассказывают материалы сохранившего уголовного дела. Как видно из материалов дела, в 1923 году четыре представителя власти: старший агент водного отдела ГПУ Фишман, надсмотрщик 1-го участка телефонной связи Ничипоренко, милиционер Наровлянской милиции Новик и член Дерновичского волостного исполкома Ятченко решили навести некоторый порядок в этом вопросе. Они надумали проехать по деревням и там поискать краденую проволоку. Методика поиска у них была такая: кто-то из них обратил внимание, что на крышах домов, которые были крыты дранкой, между гвоздиками, что ее скрепляли, некоторые из крестьян для прочности крепления, красоты и солидности натягивали проволоку. А где ж они ее взяли? Конечно, своровали! Проволоку в домашних условиях не сделаешь. Они направились в рейд по населенным пунктам Дерновичской волости.

Первому, к кому зашли в дом с обыском, был Людвиг Толокевич из деревни Михайловка. После проведенного у него в хозяйстве обыска, был составлен протокол. В нем, пересчитав площадь крыши, эта комиссия прикинула и указала в протоколе примерную длину проволоки, что была на крыше. К тому же при обыске у Людвига Толокевича нашли еще медную трубку длиной больше метра, две бочки браги, примерно по 11 ведер, половину бутылки самогона, а также, помимо этих улик, был найден портрет царя Николая II, который был тут же в присутствии члена сельсовета изорван на куски.

Следующим, к кому зашли в дом с обыском, был житель этой же деревни Алексей Моргулец. Его на момент обыска дома не было. Делали его в присутствии жены и члена сельсовета Кодаковского. В результате обыска у него также был найден моток проволоки примерно около килограмма весом, а кроме этого, нашли пророщенный солод и бутылку самогонки.

Так сразу по двум статьям 180-й (кража) и 140-й (самогоноварение) были заведены на них уголовные дела. Затем эта комиссия заехала в деревню Углы. Взяли с собой председателя сельсовета Логвина, и решили провести профилактическую беседу с местным мельником Федотом Мазуренко, потому что у милиции имелись сведения, что у него есть самогонный аппарат. Зашли в дом, стали его спрашивать про слухи об имеющемся аппарате. Тот ответил, что у него аппарата нет, а слухи о нем — ложь.

— А может в Ясенке у кого есть? — продолжили разговор члены комиссии.

Федот Мазуренко ответил, что не знает и предложил им пообедать у него. Быстро поставил на стол еду и достал бутылку водки. После этого все гости кушать отказались и провели у него обыск. Нашли 20 литров спирта, который забрали и уехали.

Для проведения дознания по этим делам из Дернович был направлен старший милиционер Симко. Обвиняемые в совершении предъявленных им преступлений дали объяснения. Так, Людвиг Толокевич объяснил, что, когда обыскивали, то дома его не было, был на поле.

— Когда я пришел домой, — продолжил он — то мне сказали, что обыскивали, нашли две трубки, с каких пахло самогоном и обнаружили две бочки с брагой. Я ответил, что это корм для свиней, а сколько обнаружили самогонки, то я не знал, потому, что она была не моя, а киевской спекулянтки Елены Лукьяновой Беляевой. Она оставила ее в моем сарае, потому что я в то время не был дома, а был в деревне Габри-леевка. Беляева проживает в Киеве по адресу ул. Протасовки, дом № 23. Что касается обнаруженной у меня проволоки, то ее я купил на ярмарке у немцев, фамилии коих не знаю и готов предоставить свидетеля, который это подтвердит.

Алексей Моргулец рассказал, что да, какие-то приходили и делали обыск:

— При обыске нашли примерно 2 фунта проволоки, и забрали ее. Что же касается пророщенного солода из ячменя, то его жена специально замочила, а потом сушила, чтоб смолоть на корм свиньям, а что до обнаруженной одной бутылки самогонки, то я попросил ее у гражданина деревни Данилеевка Наровлянской волости. Зовут его Михаил, фамилию не знаю. Забранную у меня проволоку, я покупал на хуторе Лисава у немцев, при их штабе, коих фамилии не знаю и заплатил 2 фунта хлеба и 14 фунтов сала, при мне были свидетели, каковые видели, как я покупал проволоку у немцев и могут подтвердить. Это граждане деревни Михайловка Михаил Драпей и Иван Кораткевич.

Федот Мазуренко в своих показаниях объяснил, что спирт, который у него находился, приблизительно 20 литров, держал для лекарства, потому что болеет желудочной болезнью.

— Его я приобрел на бывшем клесинском спиртзаводе в Клесино (д. Березовка), — рассказал Федот. — Он все время был в земле, откуда его изъяли во время обыска и увезли, кто, не знаю, потому что кроме председателя сельсовета они мне не известны. Виновным себя не признаю, потому что самогонки не гнал, а спирт был для лекарства.

Старший милиционер Симко обстоятельно провел дознание, им были допрошены все свидетели, которые подтвердили, все, что рассказали во время допроса подозреваемые. Даже в Киев был направлен запрос насчет гражданки Елены Беляевой. Правда, из Киева пришел ответ, что ее временно дома нет. Дело это было прекращено.

Проволока, как необходимая в хозяйстве вещь, долгое время была еще дефицитом.

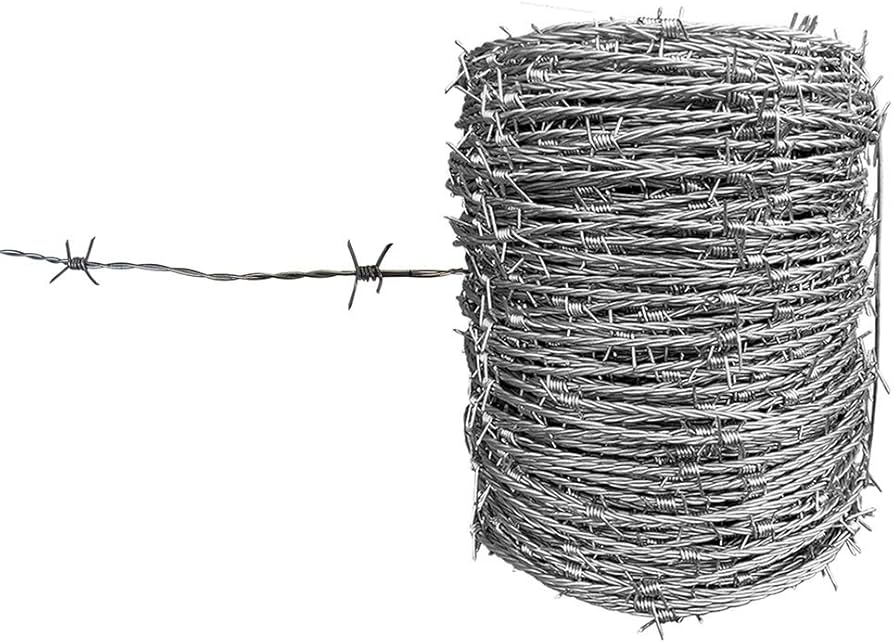

После войны, например, в ход пошла немецкая колючая проволока. Между колючек ее рубили и делали гвозди. Но не везде-то она у нас и была, довлядовцам в этом отношении повезло больше других, потому что деревня Довляды была немецким опорным пунктом перед переправой через Припять, и только там колючей проволоки можно было достать.

Что же грозило обвиняемым в этом деле? На этот вопрос можно ответить, что согласно обязательного постановления № 50 Гомельского Губисполкома от 11 марта 1922 года, опубликованного в газете Гомельского Губисполкома «Власть Советов» от 23 марта 1922 года за № 81 «за сохранность телефонных приборов отвечает заведующий учреждениями предприятиями и частные лица, в пользовании которых телефон находится. При злоумышленной порче приборов уплачивается стократная стоимость материалов, затраченных на исправление повреждений, а при порче прибора в результате небрежного к нему отношения в пятикратном размере». Так, что табличка «Не влезай, убьет!», если не в прямом смысле — электрическим током, то в переносном, «ударом по карману» точно могла убить. Правда, до сих пор такие предупреждающие знаки висят на столбах, правда, на мой взгляд, это скорее уже дань устоявшейся традиции.

Василий ЧАЙКА, фото автора и из открытого интернет-источника