Многие из нас хотят как можно больше узнать о своем семейном древе, и это вполне объяснимо, ведь зов крови превыше всего. Этот интерес особенно заметен у Андрея Васюнина, который делится с читателями районной газеты своими семейными историями. А через его родственные связи прослеживается и жизнь Наровлянщины.

Ранее Андрей на страницах районки уже рассказывал о семье своего прапрадедушки Константина Филонова. Сегодня он продолжает повествование о своих родственниках.

— Кроме моего прапрадедушки в Наровле жила семья его старшего брата Александра Филонова, а также младшая сестра Анна Дмитриевна, следы которой, к сожалению, потерялись, — говорит собеседник. — Много лет ищу ее потомков или хоть какую-нибудь информацию о ее судьбе. Была еще сестра Дарья Дмитриевна, но она вышла замуж за железнодорожника и жила с ним в Лунинце. Ее сын Александр Петрушевский впоследствии стал известным военачальником, прошел всю войну, получил звание Героя Советского Союза и дослужился до звания генерала-полковника. Сейчас в Лунинце в его честь названы улица и школа.

Еще хочу добавить немного о старшей дочери Константина Филонова — моей прабабушке Анне Константиновне. Воспитанная, как и отец, с высоко духовными ценностями, Анна получила образование. Как мать, была очень рукодельная, много вышивала. Очень любила музыку, отменно пела. В церковном хоре, где Анна занималась, у нее даже были сольные партии. В 1914 году, лишившись матери, девушка приняла на себя всю работу по хозяйству и помощи младшим братьям и сестрам. Во всем помогала отцу. Тем не менее, спустя три года тот отправил ее получать высшее образование в Москву, где уже обосновался приехавший из Вильно ее старший брат. Анна мечтала стать учителем и поступила в педагогическое училище.

Однако судьба распорядилась по-своему. Спустя два месяца учебы произошла Октябрьская революция. Они с братом жили на Красной Пресне, под их окнами активно возводили баррикады. Кругом была стрельба и хаос. Анна так боялась, что не выходила на улицу, а потом собрала вещи и уехала на родину.

К слову, в Наровле ситуация тоже была сложная. После революции она находилась и под гетмановскими украинцами, и под поляками. Все они грабили население, оставляя крестьян ни с чем. Лишь только с приходом Красной армии стало поспокойнее. Появился хоть какой-то порядок. Советская власть изменила как жизнь всех наровлян, так и Анны в частности.

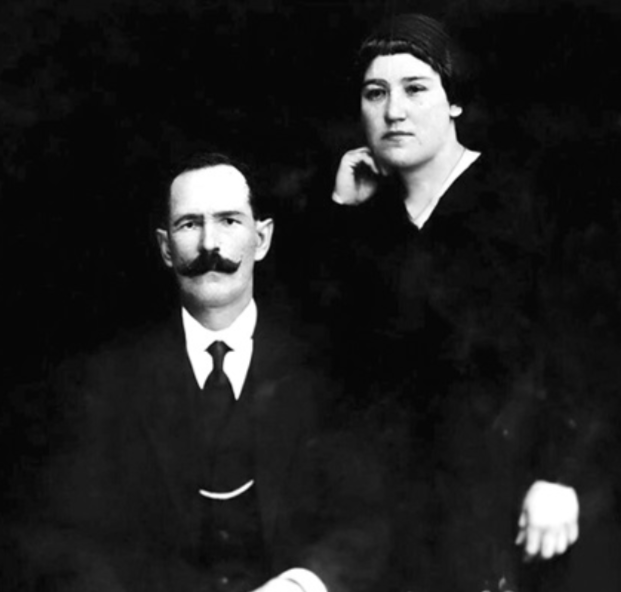

— В 1921 году она познакомилась с Михаилом Носко, только что избранным председателем образованного Наровлянского волостного исполкома, выходцем из деревни Нидеичи (ныне улица агр. Вербовичи). На Наровлянщине он был более известен по прозвищу «Чабукоўскі». В те годы большинство советских служащих брали себе так называемые клички, — продолжает рассказ Андрей Васюнин. — Анна очень полюбилась Михаилу Васильевичу, и он пришел к ее отцу свататься. Тот не был против. Видит, мужчина серьезный, грамотный, целеустремленный, да еще и с положением в обществе.

В 1922 году произошло еще одно любопытное событие. В Наровлю из Польши вместе со своим управляющим Леневичем вернулся Эдвард Горватт. Понимая, что дворец не вернешь, он хотел забрать остатки имущества. Когда же понял, что забирать уже нечего, нужно было срочно уезжать, но это было не так просто сделать. Анна слезно упросила своего мужа Михаила Васильевича помочь вывезти дядю из страны. Михаил, рискуя положением и, наверное, жизнью, лично все организовал. Так Эдвард Горватт навсегда покинул свою любимую Наровлю.

— Последующая жизнь Анны была непростая. Много переездов с места на место вслед за служебными перемещениями мужа. Дерновичи, Холмеч, Речица, Брагин. В итоге, в 1929 году семья получила квартиру в служебном доме в Гомеле, где Михаил был назначен секретарем Гомельского горкома. Жизнь в большом городе Анне нравилась. Туда же переехали и ее сестры с семьями. Семья жила на улице Ланге. Рядом был прекрасный парк усадьбы Паскевичей и набережная реки Сож, где так часто Анна гуляла с детьми, — рассказал молодой человек.

В конце 1930-х Носко оказались в Светиловичском районе Гомельской области, куда Михаил был переведен сначала директором совхоза, а позже главой земельного отдела района. Анна работала библиотекарем в местной школе. Так она была ближе к детям.

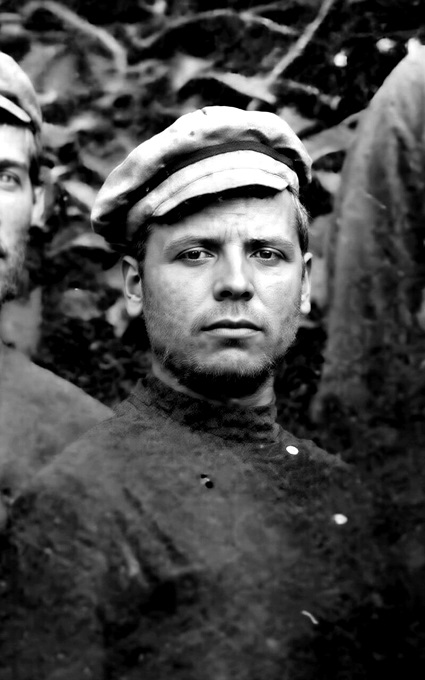

Летом 1941-го, семья жила там же неподалеку, в деревне Речки. В августе, когда немцы уже подходили к Гомелю, Михаил ушел с партизанами в лес в качестве комиссара. С 1924 года он был партийным и строго выполнял указание партии. Анну с младшими детьми он спрятал в подвале одного из домов в соседней деревне. 19 числа немцы зашли в Речки и, разобравшись, объявили в розыск Михаила Носко. Партийных работников и партизан убивали в первую очередь.

— И вот тут произошло самое страшное, — поделился трагедией семьи Андрей Васюнин. — Дело в том, что еще до прихода немцев Михаилу наказали выявлять уклонистов от призыва на фронт, что он и делал. Когда же немцы стали его искать, кто-то из соседей, державших зуб на Михаила за выявленного сына-уклониста, решил отомстить и рассказал, где он прячет семью. Анну Константиновну с детьми 11 и 5 лет нашли и забрали в Светиловичи, где была организована комендатура. Там же их расстреляли. Жестоко. В спину.

Позже в перестрелке убили и Михаила. Также на фронте в 1943 году погиб и старший сын Спартак Носко.

— Из всех детей Анны и Михаила выжил только мой дедушка Рэм Носко, или как его позже записали Роман. Еще с 1940 года он был на обучении в Ленинграде, где попал в блокаду. Собственно, эта блокада, как бы парадоксально это не звучало, и не дала моему деду умереть. В июне 1941-го ему не дали выехать на каникулы к родителям. Так он спасся. Позже были страшные дни блокады, потом эвакуация по дороге жизни и отправка на завод в Куйбышев, где он познакомился с моей бабушкой, находившейся также в эвакуации. Всю войну дед не знал о том, что остался один, лишь только в 1946-м, когда поехал на родину, все выяснилось.

Еще после войны вместе со всем заводом и семьей бабушки дед Роман Михайлович уехал в Подмосковье. Там, работая на заводе, он поступил в труппу местного театра. Сначала был актером, позже стал руководителем. Сцена и театр так заинтересовали его, что он опять отправился в Ленинград, где поступил на курсы руководителей театральных коллективов. Окончив их, Роман Носко проходил практику в Московском театре драмы и комедии на Таганке у художественного руководителя театра, заслуженного артиста СССР Александра Плотникова. В этом театре Роман играл в спектаклях «В сиреневом саду», «Под золотым орлом». В те годы дед много гастролировал, отовсюду привозил награды, грамоты. Спустя годы он стал одним из организаторов строительства большого Дворца культуры, где впоследствии устроился заместителем директора и художественным руководителем.

Своих родителей мой дед потерял в молодом возрасте, но их черты и пристрастия сохранились в его памяти на всю жизнь. От отца он унаследовал уверенное ораторское искусство, мог без всяких проблем выступить на любом собрании. К его речам все прислушивались и очень его уважали. Он умел объединить и организовать. От мамы дед перенял любовь к литературе, к искусству, как и она, отлично пел. Очень много читал, преимущественно классику. Дома у него была шикарная библиотека. Получилось, что дед Роман Михайлович в самом прямом смысле соединил в себе все то, что олицетворяло его родителей и их семьи. Эти качества он пронес до самой старости. Дедушки не стало в 2020 году на 94 году жизни — рассказал Андрей Васюнин.

Ольга ПАРТЫКО, фото из архива семьи Васюниных