Каждому человеку важно знать родословную. Для Андрея Васюнина сбор информации о своих предках — вовсе не хобби или дань моде, это ключ к пониманию того, кто он есть. Рассказом о своих знаменитых родственниках он поделился с редакцией. А мы публикуем эту интересную историю на страницах газеты.

Уверена, что история его семьи заинтересует многих, ведь в ней есть частичка летописи Наровлянщины.

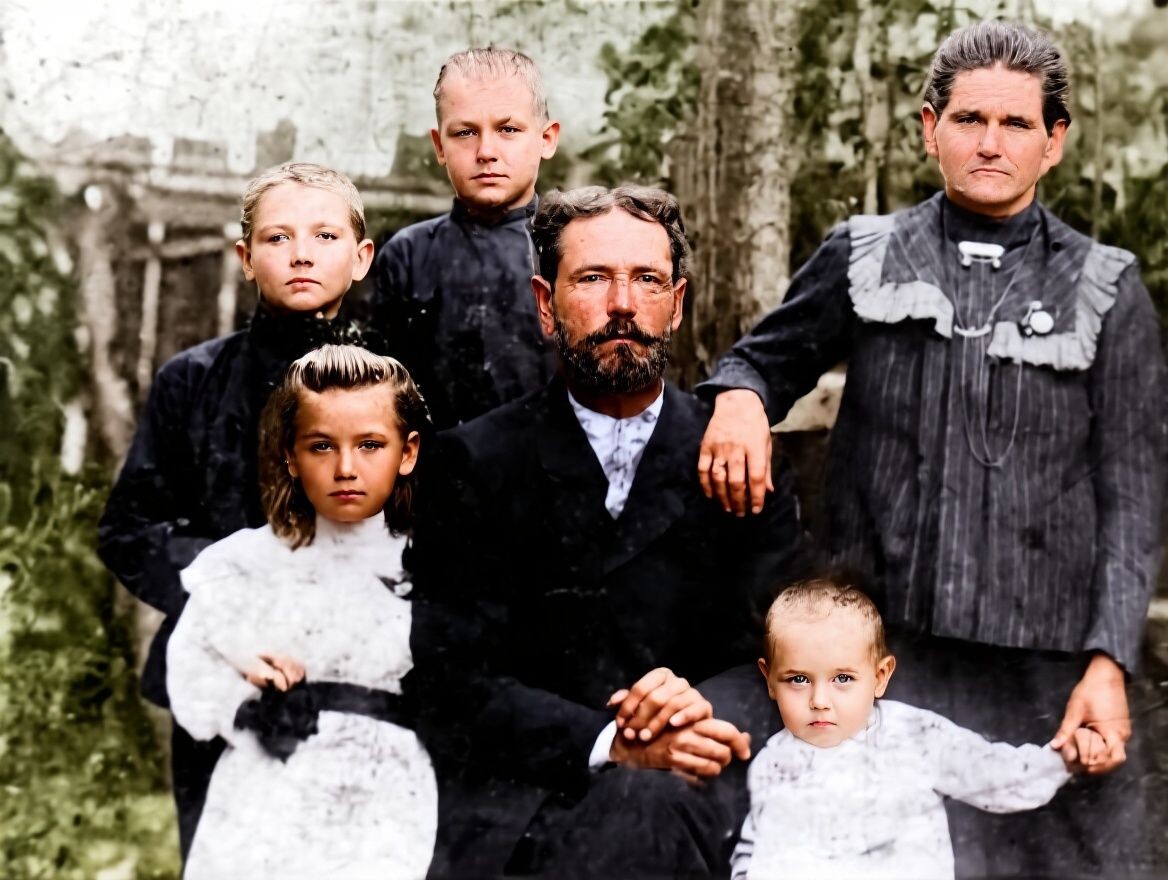

— Мой прапрадед Константин Филонов родился в Наровле в 1867 году, в семье бывшего дворового имения Горваттов и дочери священника с Пинщины. Еще до рождения Константина Дмитриевича его дед Авраам Филонов служил по технической части во дворце у Даниила Горватта, а позже — у его сына Артура. Единственный сын Авраама Дмитрий был при отце, но после отмены крепостного права стал вольноотпущенным крестьянином, — рассказывает Андрей Васюнин.

Свою будущую невесту Елизавету Роздяловскую отец Константина встретил в местечке Парохонск Пинского уезда. Дочь настоятеля местной церкви из известного древнего священнического рода Роздяловских произвела большое впечатление на молодого Дмитрия Филонова, в 1864-м они обвенчались и уехали в Наровлю.

Так и рос Константин, перенимая от отца и деда столярное мастерство, получая глубокое духовное воспитание от матери, которая будучи образованной, научила его грамоте. Она часто брала Константина с собой на родину, где любила навещать племянника — известного священника, автора первой в истории «Белорусской грамматики» Платона Тихоновича. Велось много разговоров о духовных ценностях и образовании. Платон Тихонович посвящал юного Константина в разные таинства и обряды, а однажды даже разрешил подписать брачный обыск за неграмотных крестьян. Константину было всего двенадцать лет…

— В 1884 году случилось большое несчастье. В Наровле ушел из жизни — отец Константина, — продолжает повествовать собеседник. — Овдовевшая мать решила уехать на малую родину, на пинщину, но поддержки сына не получила. Юный раздосадованный Константин так сильно переживал, что в один момент собрал какие-то вещи и убежал из дома. Он решил посвятить себя духовной жизни, к которой так активно приучался с ранних лет, и стать монахом. Причем, его цель была, ни много ни мало, Киево-Печерская Лавра. Когда-то он бывал там с родителями и с Платоном Тихоновичем, слышал их восторженные слова.

Так, на перекладных, за несколько дней Константин добрался до Лавры и постучал в ворота. Его приняли трудником и определили на обучение. Несколько лет Константин учился не только Закону Божьему, но и столярному делу. Он неплохо освоил резьбу по дереву, создавая узоры для иконостасов, научился покрывать их позолотой и реставрировать. Однако, когда пришла пора совершать постриг, Константин неожиданно отказался от монашества в пользу мирской жизни. Причиной тому послужил уже престарелый Авраам Филиппович — дедушка Константина. Получив в свое время от помещика большой надел земли, ему некому было его оставить, и он всячески упрашивал внука вернуться домой. Более того, он познакомил его с молодой девушкой, дочерью своих хороших друзей еще по службе у Горваттов.

— Елена Назаровская родилась в семье садовника и горничной, служащих в имении, — поясняет Андрей Васюнин. — Однако с ее рождением не все было просто. С 1868 года помещик Артур Горватт остался во дворце фактически один. Его жена Королина подолгу жила в усадьбе своего отца и в Наровле появлялась крайне редко. Марьяна Назаровская — мать Елены — всегда нравилась Артуру, он проявлял к ней большой интерес. В результате Марьяна забеременела и вскоре родила Елену, или по-польски — Хелену. После в их семье произошла драма, глава семьи Иван Назаровский забрал всю семью вместе с Еленой и скоропостижно покинул имение, оставшись безземельным. Наровлянское сельское общество выделило ему немного земли, но это не помогло сильно переживающему Ивану. Вскоре он умер, а маленькая Елена так и росла с матерью и всеми своими братьями и сестрами.

Константин Филонов сразу полюбил молоденькую «польку» Елену и согласился создать с ней семью. Счастью его деда Авраама не было предела — к нему вернулся наследник. В Наровле Константин и Елена венчались, после чего ей приписали отчество «Константиновна», по принципу «Константинова жена». До этого официального отчества у нее не было.

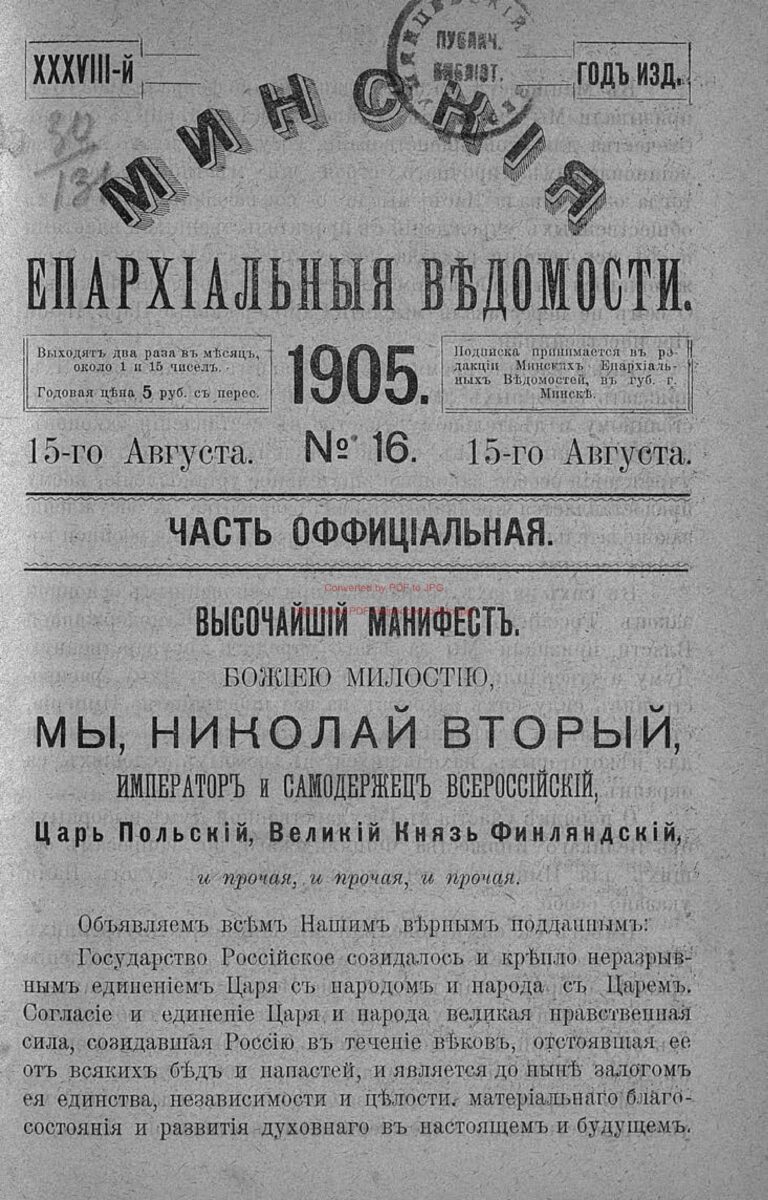

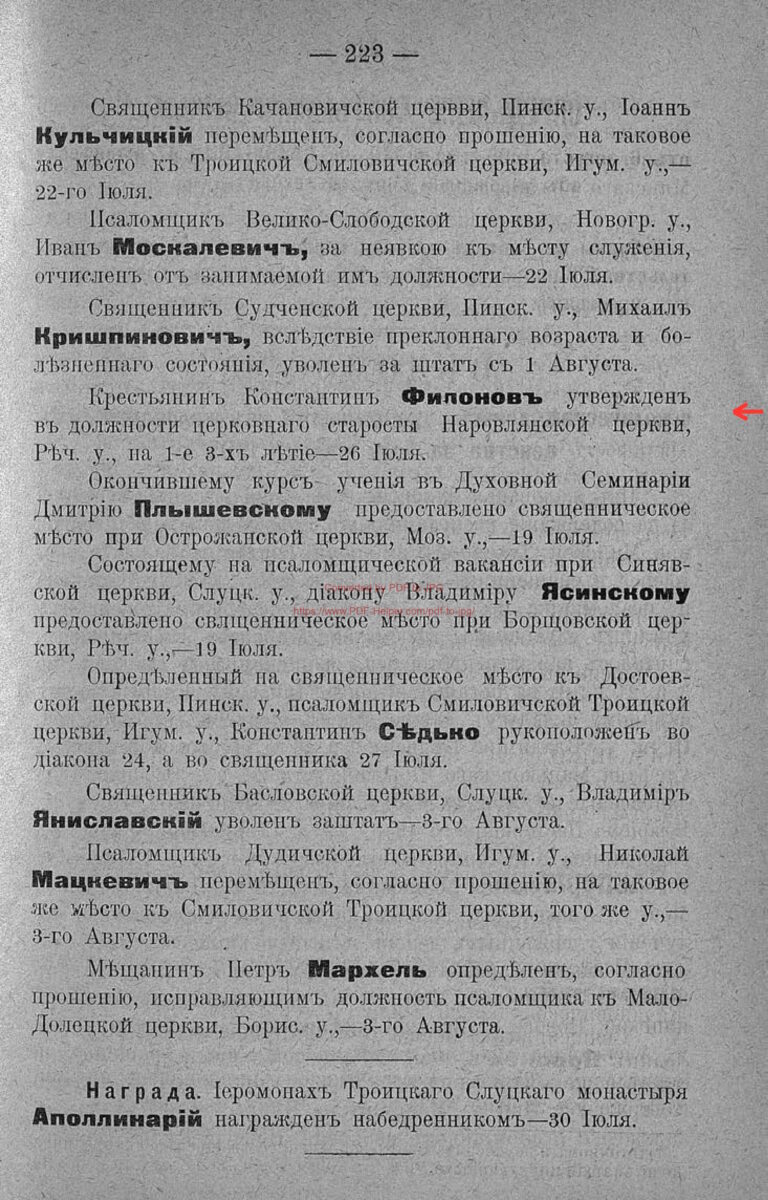

Последующие годы семья Филоновых так и жила в Наровле. Константин занимался реставрацией и позолотой иконостасов, причем ездил по всей волости. Совсем скоро он имел большой авторитет среди населения, к тому же многие знали его деда. В 1890-х Константин не раз избирался сельским старостой, возглавляя наровлянские крестьянские сходы. Люди доверяли ему как грамотному и справедливому человеку. Более того, 26 июля 1905 года Минской Епархией Константин Филонов был назначен церковным старостой при наровлянской церкви. Несмотря на то, что эту должность утверждала Епархия, избрали старосту исключительно прихожане, а в начале XX века это почти 3/4 населения Наровли и близлежащих деревень.

Дома Константин много читал, писал дневники. Отменно играл на гитаре и пел. К слову, к музыке он приучил всех своих детей. Впоследствии они часто давали стихийные домашние «концерты» на берегу Припяти, раскладывая известные песни тех лет на многоголосия. А капелла Филоновых помнили многие. Помимо этого Константин обожал выпечку. Каждую Пасху сам пек куличи и носил их Эдварду Горватту, с которым поддерживал отношения.

— Мой прапрадед Константин был авантюристом. Как когда-то в юности он пошел в монастырь, так в 1907 году решил все бросить и уехать с семьей в Сибирь, — делится семейной историей праправнук. — Времена были тяжелые. Неудавшаяся революция, высокие налоги — жить становилось все труднее. И тут кто-то надоумил, мол, езжай в Сибирь, там, чуть ли не бесплатно, много земли дают. Константин Филонов так сильно загорелся идеей переезда, что продал родительский дом в центре Наровли, на Крестьянской улице (ныне на этом месте дом 14 по улице Ленина), временно поселил семью у друзей и уехал «на разведку». Долго не было главы семейства. Когда же он вернулся, все выдохнули: переезда не будет! В Сибири Константин так сильно заболел, что весь энтузиазм улетучился. Он долго болел в поездке и потом, после возвращения.

В 1909 году Филоновы построили дом на Набережной улице. На новом месте Константин Дмитриевич все больше тяготел к резьбе по дереву. Гуляя по красивейшему высокому берегу Припяти, он вдохновлялся природой, после чего шел делать мебель и музыкальные инструменты. Вскоре он стал большим мастером в этом деле. Мебель его производства стояла в самых богатых домах и во дворце Горватта, а на гитары, изготовленные Константином, вообще была очередь.

— В 1910-х жизнь стала налаживаться. Старший сын прапрадеда уехал учиться в Вильно, а старшая дочь заканчивала школу. Однако в 1914 году неожиданно умерла Елена. Она была еще так молода. Константин, сильно любивший жену, очень переживал. Силы и вечный энтузиазм ушли вместе с Еленой. Благо, старшие дети уже подросли и могли помочь с младшими, — рассказывает Андрей Васюнин. — Через несколько лет, когда в Наровлю уже пришла советская власть, Константин женился на молодой кухарке, прислуживающей у них в доме. От этого брака родился мальчик. Но, в середине 1920-х он простудился и умер. Остальные дети выросли и создали свои семьи. В доме осталась жена и младшая дочь.

Хотя во всех документах тех лет и значилось, что семья Константина занималась хлебопашеством, большую часть времени он работал с деревом. Конечно, у него была земля, что-то сажали, был бычок и лошадь, но страстью было ремесло. Особенно, изготовление гитар.

Заказы уходили за неплохие деньги. Тем не менее, постоянная работа с древесиной, клеем и лаком не могли пройти бесследно, у Константина появились признаки астмы. Более того, все чаще давала о себе знать болезнь, перенесенная в Сибири.

Однажды, в 1928 году, Константин возвращался из своей штатной поездки в Киев, куда часто наведывался за струнами, лаком и другими расходными материалами для гитар. Была осень, дул сильный ветер. Пароход, на котором плыл, весь продувался. Он снова заболел. Только силы уже были не те. Как дочь с женой ни старались его вылечить, не удалось. Вскоре мужчины не стало. Его похоронили на старом наровлянском кладбище возле деда, отца, матери, жены Елены и детей, умерших в младенчестве.

— Вместе с моим прапрадедом Константином Филоновым ушла целая эпоха. Время шло. Наровля постепенно превращалась в город. Улицы стали разрастаться. На месте старых домиков выстраивали новые многоквартирные дома. Старую деревянную мебель выбрасывали, покупали новую, современную, да и мода менялась, но гитары, сделанные Константином Филоновым, еще долго помнили наровлянские семьи. Возможно, у кого-то на чердаке, а может и на стене, до сих пор висит старинный музыкальный инструмент с инициалами К.Ф., — надеется Андрей Васюнин.

Ольга ПАРТЫКО, фото из архива семьи Васюнина