«Партизаны, число которых все время возрастало, вселяли ужас в сердца немецких солдат, разбросанных вдоль бесконечной линии сообщений. На огромных пространствах, через которые проходили коммуникации, партизанские отряды играли такую же роль, как и стаи подводных лодок в Атлантическом океане», — писал о партизанах один из исследователей. Таким отрядом было и соединение им. Щорса под командованием Михаила Салая, боевой путь которого пролегал через Наровлянский район.

Сражаясь в Гражданскую

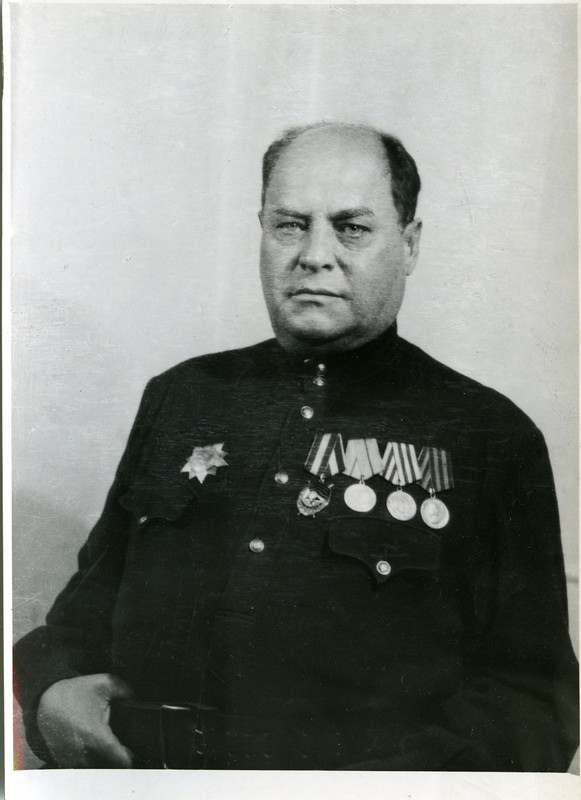

Михаил Салай родился в 1891 году в населенном пункте Кролевецкая Слободка Новгород-Северского района Черниговской губернии. Когда началась Гражданская война, он примкнул к большевикам, в 1917 году стал членом ВКП(б). В то время Украину оккупировали немецкие войска, и в этой советской республике установилась власть гетмана Скоропадского. Михаил Салай становится членом Повстанкома Новгород-Северщины и Глуховщины, организатором партизанских отрядов в Новгород-Северском уезде. Он активно сражался с немецкими оккупантами и гайдамаками в партизанских отрядах Василия Боженко и Василия Щорса. В мае 1918 года руководил наступлением трехтысячного партизанского отряда на Новгород-Северский. В результате деятельности отряда Михаила Салая противнику был нанесен значительный урон, подорвавший моральное состояние гайдамацких частей. Лично участвовал в партизанских боях, проявляя храбрость, поддерживая высокое моральное состояние бойцов.

Партизанская война

Когда закончилась Гражданская, он занимал различные партийно-хозяйственные должности в Поволжье, затем в 1932 году был направлен на учебу в Экономический Институт Красной Профессуры при ЦИК СССР в Москве. По окончании его, занимал должность начальника столичного строительного треста. В начале войны Михаил Салай назначен начальником укрепленного района — началось строительство линии обороны на подступах к Москве. Несмотря на возраст и болезни, не стал сидеть дома, сложа руки: собрал ровесников, бывших партизанских командиров и бойцов, и вместе они добились отправки за линию фронта, в Черниговский лес, чтобы создать партизанский отряд. В 1942 году по решению ЦК КП(б) и Украинского штаба партизанского движения (УШПД) Михаилу Салаю, его младшему брату Ивану и другу Митрофану Негрееву было поручено организовать группу, которая смогла бы создать и возглавить партизанский отряд.

Михаил Салай был назначен командиром этого отряда. До отправки в тыл врага он прошел краткие курсы при Центральном штабе партизанского движения (под Москвой). Вылет на Черниговщину состоялся 13 марта 1943 года. В момент высадки инициативная группа насчитывала 13 человек. Приземлились партизаны относительно благополучно и оказались в объятиях черниговских партизан, которыми командовал Николай Попудренко. Отряд Салая ежедневно рос и пополнялся бойцами. К концу марта в нем насчитывалось свыше 100 человек, которые получили приказ двигаться на правый берег Днепра и Припяти.

Сражаясь на Полесье

После того, как соединение форсировало Днепр, по левой стороне Припяти партизаны прошли до деревни Оревичи (Хойникский район). Шли они по следам войны, а точнее — по следам варварских фашистских преступлений, которые оставили каратели после операции «Мокрый мешок», когда упустили соединение Ковпака. Фашисты свою злобу срывали на местных жителях. Как вспоминал Михаил Салай, на карте деревни были, а на самом деле, на их месте остались лишь пепелища, утыканные печными трубами. Неподалеку от Оревичей, возле хутора Лески, отряд остановился. Деревня была сожжена, из колодца партизаны вытащили несколько трупов местных жителей и похоронили их.

Четыре часа шла переправа через Припять, где-то в районе Тешкова сединение в 20-х числах сентября форсировало реку, вброд перешли Словечну и остановились в урочище Дуброва. По первоначальным планам его соединение должно было, разместившись в Мухоедовском лесу, парализовать железную дорогу Мозырь – Овруч и Овруч — Чернигов, но у командования УПШД планы изменились. Все дело в том, что во второй половине сентября Красная Армия форсировала Днепр и вышла к Припяти, поэтому соединению Салая был отдан приказ выдвинуться к реке Тетер, захватить там переправу и удерживать ее.

На следующий день после получения радиограммы партизаны двинулись в сторону Денисовичей, а затем через Толстый лес и по направлению к реке Тетерев. Вскоре партизанская разведка донесла, что перед ними находится немецкая дивизия. Немцы явно здесь кого-то ждали. Завязались упорные бои в районе Иванковского леса и населенных пунктов Пироговичи, Воропаевка, Приборск. Партизанам удалось нанести немцам существенный вред, подорвав склады с боеприпасами и уничтожив немало техники.

Немцы, оценив угрозу, от Припяти развернули часть своих сил, которые вели бои на плацдарме с 8-й и 148-й дивизиями Красной Армии, и бросили их на партизан Салая. Народные мстители оказались в плотном окружении. Надо было искать выход. Решение им подсказал местный житель, который провел партизан, фактически спас соединение от разгрома, указав дорогу-лежневку через болото, по которой когда-то вывозили лес. Оставив разбитые повозки, хромых лошадей и все лишнее, обвязав колеса соломой и обильно смазав на них оси, в сумерках партизаны двинулись в обратный путь в сторону Мухоедовского леса. Неподалеку от реки Уж они встретились с попавшими в окружение частями Красной Армии и совместно, пробившись через шоссе Овруч – Чернобыль, под звуки бомбежек, вышли к Толстому лесу, а затем — к нам в район.

В Мухоедовских лесах

«Наградой за все испытания стал нам лагерь в Мухоедовском лесу, недалеко от Овруча. Давно не видели мы ничего подобного! Большие сосны, сухо, вкусная вода очень неглубоко, добрые луга для лошадей. Что надо? Но главная радость заключалась в том, что мы простояли в этом районе целый месяц», — писал Салай в своих воспоминаниях.

Выставив заставы и дозоры в селах Свеча, Ничипоровка, Москалевка, Мухоеды и других, партизаны не сидели сложа руки, — во все стороны от лагеря были направлены разведывательные и диверсионные группы. 24 октября 1943 года недалеко от Богутич и станции Словечно партизаны подорвали эшелон, 29 октября возле Выступович — еще один, 9 ноября там же был пущен под откос поезд.

Немцы делали все возможное, чтобы сохранить дорогу Овруч – Мозырь. Они запахивали и бороновали полосы рядом с ней, затем патруль проверял: есть след на полосе — ищи мину. Однажды к Михаилу Салаю пришел Петр Будковский (очень жаль, что неизвестно из какой он деревни родом, но, судя по фамилии, из Москалевки) и предложил партизанам идею, как преодолевать полосу. Мужчина неоднократно водил партизан к железной дороге и посоветовал брать длинную толстую доску с собой, под нее с одной стороны привязывать «козлика», потом доску перекидывать через полосу, а затем ставить под второй ее конец еще «козлика», и по этой доске переползать к железной дороге. Партизанам понравилась идея Петра Будковского, и взрывы на дороге продолжились.

Здесь, в Мухоедовском лесу, соединение встретило 7 ноября 1943 года. Накануне был освобожден Киев и партизаны пригласили к себе в лагерь жителей окрестных деревень, а затем, после выступления комиссара Михаил Негреева, прошли торжественным маршем. У них был повод торжествовать: за время рейда к Мухоедовским лесам от Черниговщины, через Брянскую в Киевскую и Полесскую области ими были уничтожены десятки эшелонов и единиц техники, взорвано 3 железнодорожных моста, 17 гарнизонов и 31 полицейский участок, уничтожено немало фашистских солдат и предателей-полицаев. В лагере для партизан и местных жителей, что пришли на праздник, был накрыт стол, а потом по традиции запорожских казаков было сочинено письмо Гитлеру, где в шутливой форме рассказали ему обо всем, что о нем думали и чем занимались партизаны. Адрес отправителя подписали: Лесоград. Адрес был точный, потому что рядом с соединением Михаила Салая стояли отряды Александра Сабурова, Владимира Яромова и Виктора Карасева. Во второй половине ноября Красная Армия подходила к Мухоедоским лесам, и соединению последовал приказ выдвигаться в район Коростеня. По дороге в новый район боевой путь Михаила Салая закончился. Он тяжело заболел и был доставлен в военный госпиталь на лечение.

Михаила Салая не стало в 1955 году.

Василий ЧАЙКА, фото из архива автора и открытого интернет-источника